PAAF (Phänomenbereichsübergreifende wissenschaftliche Analysestelle Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit)

Die PAAF wurde 2016 im LfV Hessen gegründet. Sie führt regelmäßig eigene Forschungsprojekte durch und erweitert so die sicherheitsbehördlichen Erkenntnisse und Perspektiven des Landesamts um aktuelle sozialwissenschaftliche Analyseansätze und -methoden. Angesichts von Wechselwirkungen und programmatischen Überschneidungen zwischen den verschiedenen extremistischen Milieus und (Teilen) der Mehrheitsgesellschaft wurde dabei bewusst ein breiter Blickwinkel auf extremistische Phänomene gewählt. Wenn der Verfassungsschutz seiner Aufgabe als Frühwarnsystem umfänglich gerecht werden will, darf er seine Augen vor diesen Wechselwirkungen nicht verschließen, wobei die Bearbeitung hier allerdings ausdrücklich nicht mit nachrichtendienstlichen, sondern rein wissenschaftlichen Mitteln erfolgt.

Die Ergebnisse dienen nicht nur der internen Beratung, sondern werden auch zivilgesellschaftlichen Akteuren und einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Forschungsprojekt zu antisemitischer Agitation in den sozialen Netzwerken | In einem ersten Forschungsprojekt wurden antisemitische Kommentare in den sozialen Netzwerken untersucht, insbesondere im Hinblick darauf, aus welcher politischen bzw. religiösen Motivation heraus diese getätigt werden, aber auch im Hinblick auf vorherrschende Erscheinungsformen und Argumentationsmuster.

Hintergrund dieser Fragestellung war, dass Ereignisse wie etwa der Fall eines von seiner Berliner Schule gemobbten jüdischen Schülers im Frühjahr 2017 oder die vielfach von massiv antisemitischen Parolen begleiteten Demonstrationen gegen den Gaza-Konflikt im Sommer 2014 die öffentliche Aufmerksamkeit immer wieder auf einen unter in Deutschland lebenden Muslimen verbreiteten Antisemitismus lenken. Gleichzeitig fällt auf, dass das Phänomen kaum je öffentlich diskutiert wird, ohne dass es in Bezug gesetzt wird zum traditionellen Antisemitismus von Rechtsextremisten. Meist geht damit auch eine (mehr oder weniger explizite) Bewertung einher, welche Art des Antisemitismus denn nun die relevantere und welche die eher marginale sei. So kommt kaum eine öffentliche Meinungsäußerung zum Thema ohne den Hinweis aus, dass 90 Prozent der antisemitischen Straftaten in Deutschland rechtsmotiviert begangen würden. Also doch alles halb so wild mit dem Antisemitismus unter Muslimen?

Durch die Analysestelle wurden auf den Facebook-Präsenzen bzw. YouTube-Kanälen verschiedener großer Medienorgane insgesamt 38 Beiträge zu den Themenbereichen Juden und Judentum, Israel und Nahostkonflikt sowie Antisemitismus mit insgesamt etwa 7.000 Kommentaren ausgewählt. Als antisemitisch zu bewertende Kommentare wurden herausgefiltert, wobei sich die Bewertung auf den Antisemitismus-Begriff des Unabhängigen Expertenkreises sowie die Kriterien der European Parliament Working Group on Antisemitism zur Unterscheidung zwischen legitimer Kritik an Israel einerseits und Antisemitismus andererseits bzw. den sogenannten „3D-Test“ von Natan Sharansky (Dämonisie

rung oder Delegitimierung Israels und Anwendung von Doppelstandards als Formen des israelbezogenen Antisemitismus) stützte. Auf dieser Grundlage wurden insgesamt gut 600 Kommentare als antisemitisch eingestuft und die Facebook- bzw. YouTube-Profile der entsprechenden Nutzer im Hinblick auf ihre politische und religiöse Verortung untersucht. Die Auswahl zweier sozialer Netzwerke bzw. Plattformen mit jeweils mehreren Zeitungen bzw. Sendungen und Beiträgen aus unterschiedlichen einschlägigen Themenfeldern ermöglichte dabei einen stetigen Abgleich, inwieweit es sich bei den einzelnen Erhebungsergebnissen um Spezifika der Plattform, des Mediums oder des thematischen Zusammenhangs handelt.

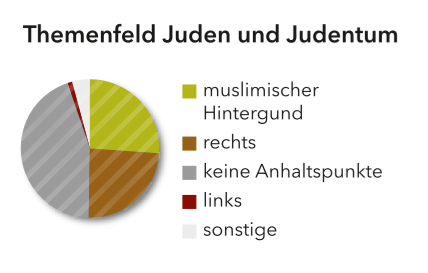

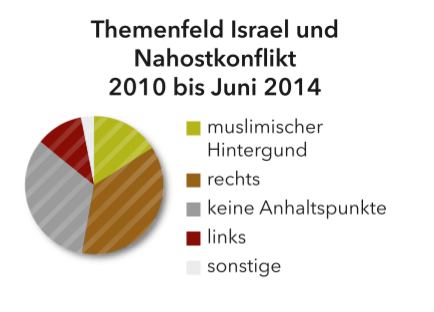

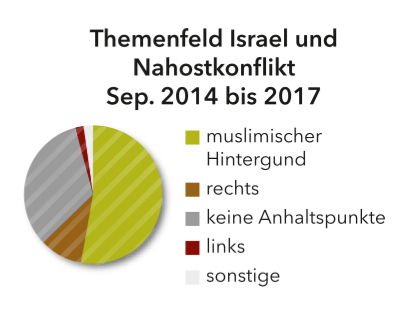

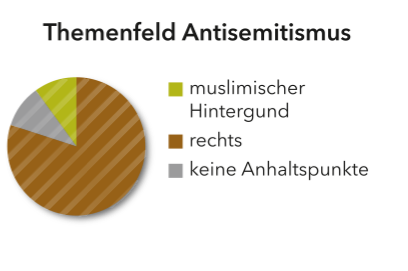

Im Hinblick auf die politische bzw. religiöse Motivation der sich antisemitisch äußernden Nutzer machte die Erhebung Folgendes deutlich:

-

Bei Beiträgen zum Thema Juden bzw. Judentum im Allgemeinen halten sich antisemitische Kommentare aus dem rechten (das heißt rechtsextremistischen und rechtspopulistischen) Spektrum und solche mit muslimischem Hintergrund quantitativ in etwa die Waage. Innerhalb des rechten Spektrums sind Nutzer mit erkennbaren Rechtsextremismusbezügen eher in der Unterzahl, es überwiegen Personen, die sich zu rechtspopulistischen Organisationen und Gruppierungen bekennen. Ähnliches gilt für das muslimische Spektrum: Bezüge und Bekennt-nisse zu islamistischen Personen oder Gruppierungen sind eher die Ausnahme. Ein türkischer Hintergrund der Nutzer ist häufiger festzustellen als ein arabischer, was angesichts des höheren Anteils türkischstämmiger Bürgerinnen und Bürger in Deutschland nicht weiter verwunderlich ist. Kaum seriös zu beantworten ist hingegen die Frage, inwiefern der Antisemitismus jeweils eher religiös und inwiefern eher türkisch- bzw. arabisch-nationalistisch motiviert ist. Hier bedürfte es anderer Analyseinstrumente als der Auswertung von Facebook- bzw. YouTube-Profilen.

-

Bei Beiträgen zum Thema Israel bzw. Nahostkonflikt aus den letzten drei Jahren hat etwa die Hälfte der antisemitischen Kommentare einen muslimischen Hintergrund und lediglich etwa zehn Prozent einen rechten (die restlichen etwa 40 Prozent sind überwiegend nicht einsehbar oder lassen sich nicht zuordnen). Bei Beiträgen aus dem Zeitraum 2010 bis 2013 hingegen verhält es sich umgekehrt. Hier hat in den letzten Jahren also eine deutliche Verschiebung stattgefunden, wobei der Gaza-Konflikt vom Sommer 2014 und die entsprechenden antiisraelischen Demonstrationen allem Anschein nach einen gewissen Dammbruch bedeuteten. Als weiterer Erklärungsfaktor kommt in Betracht, dass viele rechte Nutzer, die im Zeitraum 2010 bis 2013 gegen Juden agitierten, sich ab 2014 verstärkt auf das Feindbild Flüchtling fokussierten und das Feindbild Jude dadurch (vorübergehend?) in den Hintergrund trat. Dass die Zunahme muslimisch motivierter antisemitischer Agitation überwiegend auf den Zuzug entsprechend sozialisierter Flüchtlinge zurückzuführen ist, ist hingegen insofern als unwahrscheinlich anzusehen, als diese kaum innerhalb kürzester Zeit die entsprechenden Sprachkenntnisse erworben haben dürften.

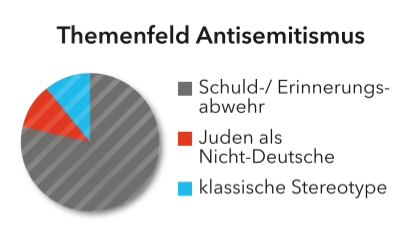

- Beiträge aus den Themenfeldern Antisemitismus und Holocaust schließlich brachten nahezu ausschließlich rechtsmotivierte Kommentare hervor, die sich nahezu alle als eine Form der Schuld- bzw. Erinnerungsabwehr (sekundärer Antisemitismus) beschreiben lassen (Näheres hierzu siehe unten).

- Über alle Themenfelder hinweg sind Kommentare mit linkem oder linksextremistischem Hintergrund die Ausnahme. Das gleiche gilt für Kommentare von Nutzern, die sich explizit in der sogenannten gesellschaftlichen bzw. politischen Mitte verorten, wobei allerdings davon auszugehen ist, dass ein Teil der zuordenbaren sowie der inhaltsleeren bzw. nicht einsehbaren Profile diesem Spektrum zuzurechnen ist.

Im Hinblick auf die Erscheinungs- und Artikulationsformen des Antisemitismus kann Folgendes festgehalten werden:

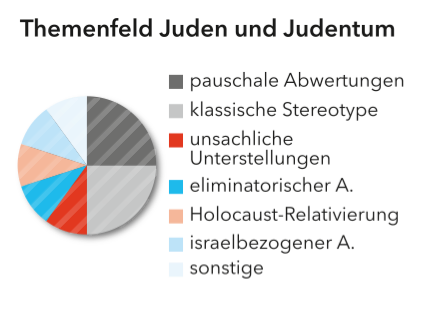

- Bei Beiträgen zum Thema Juden bzw. Judentum im Allgemeinen nehmen antisemitische Kommentare zu etwa einem Viertel die Form pauschaler Abwertungen ohne jegliche Begründung (häufig durch Schimpfworte, aber auch durch Aussagen wie „ich hasse Juden“ oder „da sind mir sogar Muslime lieber“) an. In einem weiteren Viertel der Fälle wird

- auf klassische antisemitische Stereotype zurückgegriffen, insbesondere das Bild vom gierigen, Wucher treibenden Juden, gefolgt von den verschiedenen Varianten einer angeblichen jüdischen Weltverschwörung. Bei jeweils etwa zehn Prozent der Kommentare handelt es sich um pauschale unsachliche Unterstellungen (z.B. „Juden kaufen nicht von Deutschen“ oder „Juden… Pädos“), Formen des eliminatorischen Antisemitismus (insbesondere durch eine positive Bezugnahme auf Hitler) und Formen der Holocaust-Relativierung (insbesondere durch Holocaust-Witze).

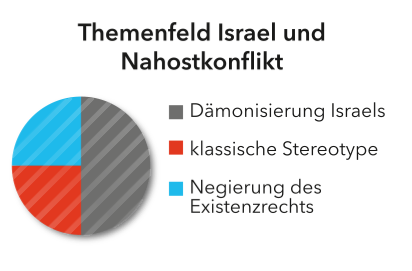

- Antisemitische Kommentare in den Themenfeldern Israel und Nahostkonflikt sind etwa zur Hälfte insofern antisemitisch, als sie den Staat Israel dämonisieren; in der Regel durch Varianten der Behauptung, Israel wolle die Palästinenser „auslöschen“, „abschlachten“ etc., teilweise auch durch eine Gleichsetzung Israels mit dem nationalsozialistischen Regime. Etwa ein Viertel der Kommentare negierten das Existenzrecht Israels, ein weiteres Viertel wertet Israel durch klassische antisemitische Stereotype ab, insbesondere unter Bezugnahme auf Verschwörungstheorien (neben den gängigen Weltverschwörungstheorien ist hier auch die Behauptung, Israel habe die HAMAS und den IS erschaffen, verbreitet).

- Antisemitische Kommentare in den Themenfeldern Antisemitismus und Holocaust schließlich sind überwiegend dem Bereich des sekundären Antisemitismus zuzuordnen. Den Juden wird vorgeworfen, Antisemitismus nur zu thematisieren, um damit Profit zu machen, der Tod des Holocaust-Überlebenden Elie Wiesel wird mit demonstrativer Gleichgültigkeit oder sogar Beifall bedacht.

Derartige Äußerungen korrelieren stark mit Manifestationen eines übersteigerten Patriotismus bzw. Nationalismus sowie Warnungen vor einer Überfremdung Deutschlands durch Flüchtlinge und/oder Muslime. Der Impuls zur Verteidigung Deutschlands gegen alles „Fremde“ und derjenige zur Abwehr kollektiven Schuldempfindens scheinen also ein Stück weit verwandt zu sein. - Jenseits der Tatsache, dass Nutzer mit muslimischem Hintergrund stärker auf das Thema Israel und Nahostkonflikt und rechte Nutzer stärker auf die Themen Antisemitismus und Holocaust reagieren, zeigen sich keine nennenswerten Zusammenhänge zwischen politischer bzw. religiöser Motivation und konkreter Erscheinungsform des Antisemitismus. Selbst positive Bezugnahmen auf Hitler sind unter muslimisch motivierten Nutzern nicht weniger verbreitet als unter rechtsmotivierten.

Die Erhebung kann kaum den Anspruch erheben, den Antisemitismus in Deutschland abgebildet zu haben. Sie beleuchtet vielmehr Erscheinungsformen und Hintergründe antisemitischer Agitation in einem bestimmten gesellschaftlichen Handlungsfeld. Dass hier dem Antisemitismus unter Muslimen eine quantitativ und qualitativ mindestens ebenso hohe Relevanz zukommt wie dem traditionellen Antisemitismus der Rechten – und dies, obwohl sich die Erhebung auf deutschsprachige Internetpräsenzen beschränkte –, macht jedoch nicht nur deutlich, dass die Zahlen der polizeilichen Statistiken um weitere Daten aus verschiedenen Gesellschaftsbereichen ergänzt werden sollten, um ein treffendes Bild des aktuellen Antisemitismus zu erhalten. Es zeigt vor allem, dass Gesellschaft, Politik und Sicherheitsbehörden den Antisemitismus unter Muslimen in den Blick nehmen müssen, ohne darüber jenen der Rechten zu vernachlässigen.

Fortbildungsangebote | Die Analysestelle steht für Vorträge zu Antisemitismus im Allgemeinen und den skizzierten Studien im Speziellen gerne zur Verfügung. In Zusammenarbeit mit anderen Verfassungsschutzbehörden wurde außerdem ein Workshop zu islamistischem Antisemitismus entwickelt. Anhand von einschlägigen Zeitungsartikeln, Karikaturen und Videoclips lernen die Teilnehmer gängige Motive und Argumentationsmuster kennen und verstehen.

Wenn Sie Interesse an diesen oder anderen Fortbildungs- und Beratungsangeboten zum Thema Extremismus haben, wenden Sie sich bitte an praevention@lfv.hessen.de.